|

「高音について」

“高音域”ではスピ−カ−の中心部分(ボイスコイルの周辺)が主に振動します

そして、コ−ン紙の この部分が固く、丈夫でないと“高音”は良く出てきません

この部分に多少のシワでもあった場合、聞いてよくわからないようでも “特性”では

“高音域”のある周波数部分の音圧が急激に落ち込む、デイツプが生じるようです

「中音について」でも述べましたが、コ−ン紙の形状が帯域に大きく影響し

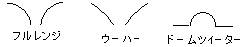

わかりやすく言うと、下図 左のフルレンジ形状のほうが右のウ−ハ−形状に比べて

“高音域”が良く伸びます

高音の“音質”については、ボイスコイルの周辺が主に振動するため、コ−ン紙の形状や材質だけでなく

チャンバ−(ダストキャップ)の材質も大きく影響するようです。

例えば、ダストキャップの材質を“アルミ箔”や“チタン”にすると“金属音”がリアルに聞こえるようです。

高音では指向性ということをご存知かと思います。つまり真正面からでないと良く聞こえないわけですが

そのために、ツイ−タ−では、ホ−ンを付けたり、いろいろ工夫が施されております。

いろいろなホ−ンや工夫は見るだけでも、おもしろいものです。

図のように、ダストキャップがそのまま振動板を兼ねているド−ムツイ−タ−も、よく見受けられます。

ボイスコイルがキャップ(ド−ム)と繋がって、高音の振動をそのまま伝えており

指向性の点でも理にかなっているのかなあと思いますが、特性でも20kヘルツまで十分伸びるようです。

今では、なかなか見ることが出来なくなっていますが、サブコ−ンを付けて

高音を良く出そうとしているスピ−カ−もあります。

このサブコ−ンも、ダストキャップと同様 材質で高音の音質が大きく変わります。

特性の点では同じ位の帯域まで伸びていても、音の繋がりや音質など聞いた感じが、ツイ−タ−と異なり

それぞれ個性や音質があります。

古い時代のステレオでしたが、サブコ−ンが付いて、キャップにあたる部分を布製ネットで塞いだ

フルレンジのスピ−カ−がついていました。全体的に自然で、本当に“きれいな”高音だったのを

今でも、耳で憶えております

個人的には、サブコ−ン付きのフルレンジのスピ−カ−に、大変愛着を持っているのですが

なぜ、なくなってしまったのでしょうね?

ところで、キャップがついていない状態では、中高音が“自然できれいな音”で良く出てくるのを

ご存知ですか?

ボイスコイルの周辺の振動である高音が、ダストキャップに塞がれずにそのまま出てくるからと思いますが

ダストキャップがネット状のもの、あるいはキャップの中心だけネット状のものにしてあるのは、

その例かと思います

2Wayシステムで、ツイ−タ−だけの音、あるいはウ−ハ−だけの音を聞いた事があるかと思います

ツイ−タ−だけの音の場合、非常に微かで弱い音、ウ−ハ−だけの音の場合、非常ににこもった音で

どうしようもないのが、両方一緒になると、なぜあんなに素晴らしい音になるか不思議に思うときがあります。

中低音があっての高音、高音があっての中低音という事だと思いますが

良い高音を聞きたい場合、高音だけの問題ではないのかも知れません。ほんとに不思議でおもしろいですね。

|